Vamos a continuar con las preguntas

de nuestro libro. Esta vez, en vez de seguir el orden de capítulos lógico,

vamos a dar un salto y vamos a pasar al capítulo de Millikan. Este científico

estadounidense vivió en el siglo XIX y XX. Ganó un premio nobel, y es sobre

todo conocido por sus estudios sobre el electrón, el efecto fotoeléctrico

y los rayos cósmicos.

|

| Millikan |

Para empezar el estudio, hablaremos

sobre Robert Symmer. Este físico escocés del siglo XVIII hizo una teoría

relacionada con la electroestática. Para él, había dos tipos de fluidos. El

primero, era positivo y vítreo, y era completamente opuesto, en todos los

sentidos, al segundo, que era negativo y resinoso. Al juntar estos dos fluidos,

se obtenía la neutralidad.

Como podemos ver, esto de la

electricidad y las cargas no estaba muy avanzado todavía. Se puso de moda

entonces hacer experimentos con tubos de rayos catódicos. El norteamericano

Robert Thomson puso especial empeño en construirlos.

Estos tubos están constituidos por

un polo positivo, que se denomina ánodo, y otro negativo, llamado cátodo y un

gas a baja presión. Estas dos placas se encuentran conectadas a grandes

baterías. Cuando se enciende la batería, hace que los electrones fluyan y

choquen con los átomos de gas, quitándoles los electrones, por lo que les

convierten en iones positivos los cuales son atraídos por el cátodo, el polo negativo.

Todo esto, hace que se desprendan fotones del gas, que son los responsables de

que veamos la luz.

Thomson decidió extraer la

máxima cantidad de gas de un tubo de rayos catódicos haciendo que en su

interior existiera un vacío. De este modo, vio que los rayos catódicos se veían

desviados por los campos eléctrico y magnético.

Generalmente, un gas es un mal

conductor eléctrico, pero si a este gas le aplicamos tensión, el gas se

convierte en un buen conductor de la electricidad. Esta tensión la podemos

aplicar mediante una descarga utilizando los electrodos del tubo. Sin embargo,

si la presión del tubo disminuye, se origina una corriente de rayos catódicos

(se desplazan siempre desde el electrodo negativo hasta el positivo, siendo el

negativo el cátodo, y el positivo el ánodo.

|

| Tubo de rayos catódicos |

A parte de este experimento, Thomson

es también conocido por otra cosa, y es su modelo atómico. En dicho modelo el

átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo. Él

pensó que los electrones se distribuían uniformemente alrededor del átomo en

una cantidad tal que la carga eléctrica negativa de todos ellos compensaba

exactamente la carga positiva.

No es un modelo atómico fiable ya

que un átomo así sería inestable y toda la materia habría desaparecido poco

después de haberse creado. Además, las predicciones del modelo de Thomson

resultaban incompatibles con resultados de algunos experimentos, como el

experimento de Rutherford, que sugería que la carga positiva estaba concentrada

en una pequeña región en el centro del átomo, que es lo que se conoció como

núcleo atómico. El modelo de Thomson también dejó de explicar la regularidad de

la tabla periódica de Mendeleiev.

|

| Model atómico de Bohr |

Pero bueno, pasemos ahora a hablar

del protagonista del capítulo, Robert Andrews Millikan. Tras estudiar en varias

universidades, el físico pasó a formar parte de la universidad de Chicago. Allí

estuvo bajo las ordenes de Albert Michelson, que también un premio nobel. Este

señor es conocido por un experimento práctico con el que consiguió demostrar

que el éter no existía y que la velocidad de la luz en el vacío era constante.

|

| Michelson |

En principio, Michelson tenía como

objetivo (junto con su compañero Edwars Morley) medir la velocidad relativa a

la que se mueve la Tierra con respecto al éter.

Para poder entender este

experimento, que explicaremos más tarde, es necesario conocer que era el “éter”

para estos científicos. Aunque se demostró que no existía, esta hipotética

sustancia no era más que lo que ocupaba todos los espacios vacíos, como si

fuera un fluido. Evidentemente, para los científicos que creían que el éter, el

vacío no existía.

Hoy en día está completa y

absolutamente que no existe tal cosa como el éter. Todas las teorías que lo

contengan están consideradas obsoletas.

Pasemos, al fin, con el experimento.

Nosotras solo haremos un pequeño boceto de él, pero si el lector quiere, puede

visitar la página de wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Michelson_y_Morley),

donde está mucho más detallado.

Lo que se hacía era lanzar un haz de

luz que recorría dos distancias iguales, y se les hacía regresar a un mismo

punto. Allí se medían las interferencias.

Como no había ninguna, se concluyó

que el éter no tenía características, y que por lo tanto no existía, además de

lo de que la velocidad de la luz en el vacío es constante.

Millikan es sobretodo conocido por

su experimento, con el cual midió la carga del electrón, y tenemos la intención

de explicarlo.

Para poder entenderlo es necesario

conocer el modelo atómico de Borh, ya que un parte del experimento se basa en

él. El modelo atómico de Bohr dice que los electrones giran alrededor del

núcleo describiendo sólo determinadas órbitas circulares. Los electrones se

organizan en capas y en cada capa tendrán una cierta energía, estas capas se

denominan capas de energía.

A medida que se van llenando los

niveles, los electrones se van situando en niveles superiores.

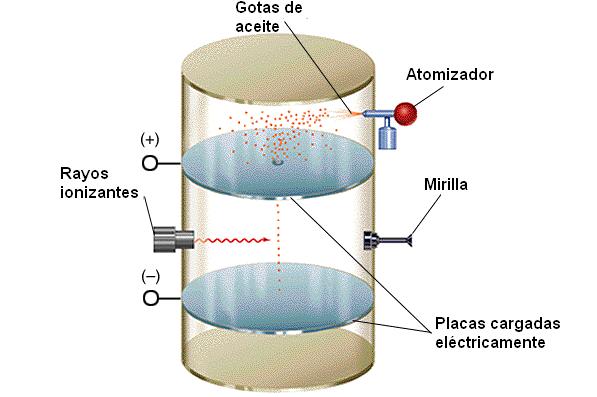

Se sabía que los rayos X ionizaban a

las gotas de aceite, las cargaban eléctricamente, ya que, a estas gotitas se le

adherían todos los electrones del aire liberados por los rayos X, cargándose

cada una de manera distinta. Esta gota de aceite está formada por millones de

moléculas, de todas ellas, los rayos X electrizarán a un número determinado y

la gota de aceite en sí adquirirá una carga eléctrica múltiplo de la carga del

electrón.

Una vez esto conocido, pasemos a explicar el

experimento en sí. La idea en la que se basaba era sencilla pero genial. Las

gotas de aceite, cuando las tiramos desde un sitio, caen, porque tienen peso.

Ese peso es atraído por la Tierra con una fuerza, que podemos medir. Esa

atracción la podemos contrarrestar con algo. Existen unos rayos, llamados “X”,

que ionizaban las moléculas, es decir, que les daban carga. Si utilizamos estos

rayos para darle carga al aceite, y ponemos imanes en el suelo y en el techo de

donde estén, si modulamos con delicadez la fuerza de los imanes, llegará un

momento en el cual contrarresten perfectamente la fuerza de la gravedad y las

gotas se queden flotando. Cuando estén en esa posición, sabremos que la fuerza

de carga, q · E (siendo q la carga que desconocemos de la gota y E el campo

eléctrico) es igual a masa por gravedad. Como sabemos todo esto menos la q,

podremos despejar la ecuación, y obtener así la carga del electrón.

Pasemos ahora a la realización del

experimento en sí. En una cámara cerrada se ajustan dos placas horizontales

metálicas, que están conectadas a una serie de baterías con un voltaje

regulable. En el parte de arriba hay un pulverizador, que soltará gotitas de

aceite cuando queramos. En la parte de abajo hay tres ventanas por donde irán

los rayos X, que son los que se encargaban de cargar las gotas, una fuente de

luz, y una ventana por donde mirar los que pasa dentro de la cámara.

Para empezar hay que medir la

velocidad a la que caen las gotitas sin encender la batería, para así poder

saber a que equivale el m·g. Empezamos a regular cuanta energía dan las pilas,

hasta ver una gotita flotando. Entonces, tomamos ese dato. Esta última parte la

repetimos muchas veces, y obtenemos la media de cargas, para tener un

dato mejor. Millikan obtuvo que este era igual 1,6 · 10^-9, pero el dato

exacto es 1,6021773·10^-9. Gracias a este experimente Millikan obtuvo su Nobel.

Como última parte de teoría de esta

entrada, vamos con lo que se desarrolló después de este experimento, el efecto

fotoeléctrico. Este consiste en la emisión de

electrones por un metal o fibra de carbono cuando se hace incidir sobre él una

radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta). El efecto

fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que indica que los fotones

luminosos pueden transferir energía a los electrones y los rayos X son la

transformación en un fotón de toda o parte de la energía cinética de un

electrón en movimiento.

En la actualidad, el efecto

fotoeléctrico se utiliza también para la fabricación de células utilizadas en

los detectores de llamaz de las calderas de las grandes centrales

termoeléctricas, o para el funcionamiento de los sensores utilizados en las

cámaras digitales.

En esta entrada, además de todo este

texto de ciencia, vamos a tratar otros temas que son casi igual de relevantes

para los científicos y gente interesada en la materia.

Primero, ¿es bueno que los científicos

pasen algunos años en otros centros de investigación distintos en los que se

forman? Nosotras opinamos que, que a pese a no ser absoluta y completamente

necesario, es, al menos, interesante. Viajando siempre se obtienen nuevos

puntos de vista y nuevas formas de pensar, y con la ciencia no iba a ser una

excepción. A parte de esto, se pueden conocer otros laboratorios, y, en algunos

casos, ver nuevas innovaciones

Y, segundo, ¿es bueno leer libros de

divulgación científica? Evidentemente, sí. Leer

libros sobre ciencia es siempre bueno (o casi siempre). De hecho, el libro que

estamos leyendo, “De Arquímedes a Einstein, está considerado dentro de este

grupo. Leer libros de este género nos ayuda a conocer el mundo que nos rodea, y

dificulta el ser engañados.

Concluyamos con algo creativo. Hemos

construido nuestro propio modelo atómico, con materiales reutilizados. ¿Qué

opináis?

Este modelo constituye al

modelo atómico de Bohr. Está hecho con un donut, el agujero del donut, sería el

núcleo donde se encuentran los protones, con carga positiva y los neutrones,

con carga neutra. Mientras que en el propio donut, estarían las órbitas y los

electrones. Las virutas corresponden a los electrones, pero hay que tener en

cuenta , que en las primeras capas de un átomo no hay tantos electrones